新築住宅でよくある虫の相談②

前回に引き続き、今回も新築住宅で発生しやすい虫をご紹介します。カドコブホソヒラタムシという舌がもつれそうな名前の虫ですが、発生の原因や対策を解説いたしましょう。

1. 覚えにくい名前の由来

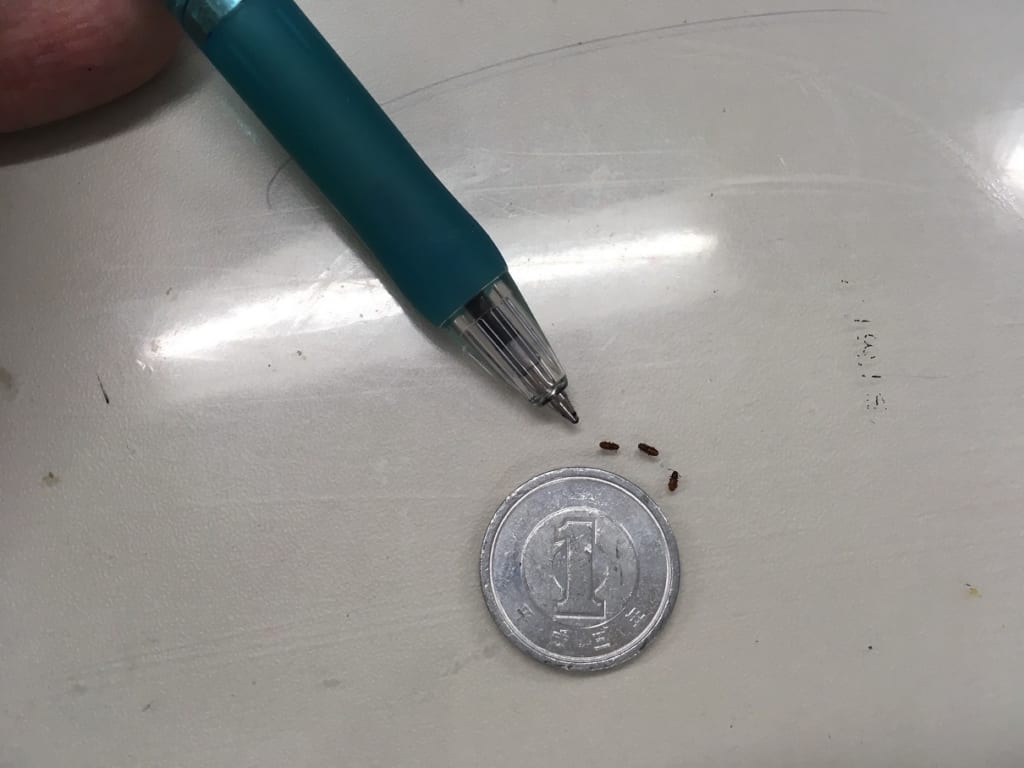

カドコブホソヒラタムシはホソヒラタムシ科というグループに含まれる虫です。その姿をよく見ると頭のすぐ下の部分、胸部と言いますが、その両端に丸いコブがあります。胸部の両端、すなわちカドのところにコブがついているホソヒラタムシ、従ってカドコブホソヒラタムシという名付けられ方です。なお、体の大きさは2~3mmです。

2. カビから発生する昆虫

この虫はカビなどの菌類を食べて生活しています。そのため湿気がこもりやすい場所、 結露しやすい場所といったカビが生えそうな場所で出現しやすい虫です。一般住宅の場合、和室だと畳の裏から発生することが多いです。これは畳が部屋の湿気を吸収・調節するためでしょう。和室では床と巾木の隙間から這い出して来るという事例も散見されます。余談となりますが、米や小麦粉といった穀物、ドライフルーツの材料になる乾燥果実を貯蔵する倉庫でも見つかることがあります。この場合は床にこぼれ落ちた穀物や乾燥果実にカビが生え、そこからこの虫が発生しているようです。

3. 新築住宅で多く見られる理由

ここからが本題ですが、一般に新築住宅は湿気がこもりやすく、この虫も含めカビから発生する虫が出やすくなります。具体的に説明すると、新築の家はまだ建材が十分に乾燥していないことがあり、 しばらくの間その水分が徐々に室内へ放出されます。加えて近年の住宅は気密性が高く、部屋を締めきっていると多湿になりがちです。その結果、室内がカビの発生に適した状況となり、本種のようなカビから発生する虫も増える訳です。

4. こんな問題:やはり木材害虫に間違えられる

家の中で大量発生して気持ち悪いという不快感が問題になります。さらに前回ご紹介したコクヌストモドキと同様、本種も家屋に大きな被害を与えるヒラタキクイムシとよく似ています。そのため「家を建てて早々に家に悪さをする虫が出た」と動揺された方のお話も耳にします。実際にこの虫が木材を加害することはありません。しかし肉眼でヒラタキクイムシと見分けることは困難で、本当に問題がない虫かどうか確証が持てず不安になるでしょう。そこで判断材料としたいものが2つあります。一つは家の柱や壁に画鋲で突いたような穴があるかどうか。もう一つは床にきな粉のようなものが落ちていないかどうかです。こういった兆候が無ければ、ヒラタキクイムシの可能性は少ないと判断ができます。

5. 具体的な対策はカビへの対処

本種はカビから発生するため、まず室内を適度に乾燥させることが大事です。定期的に換気をする、部屋の隅に積み上げられた荷物を整理するなど風通しを良くすることを心がけましょう。他には畳の天日干し、黒ずんでいてカビが発生しているように見える場所の掃除も効果的です。次に家の中にいるこの虫ですがスプレー式の殺虫剤を直接散布する、部屋のあちこちにいる場合は燻煙剤を使用するなどして駆除しましょう。なお、洋室の床と巾木の隙間から這い出して来る場合はカビから発生する虫に良く効くスプレーを隙間へ噴霧する(巾木の裏に配線が無いかを確認してください)、あるいは隙間を目張りしてしまうといった対処方法もあります。